|

インド哲学の自己論について、ポイントだけざっくりと見ようと思います。 当たり前ですが、仏教はインドで生まれ、日本まで翻訳に翻訳を重ねてたどり着きました。 その中では、日本の土壌にない議論や世界観が含まれています。 すべてを受け入れることが難しいでしょうが、必要な部分は学んで現代に活かしていくことができます。 特に仏教との関連ではインド哲学をみることによって、わかることが多いと思います。 *なお哲学の深い内容を知りたい方は、きちんとした本を読めば事足りるので、ぜひ読んでみてください(参考本としてページの下においておきます。図表は宮元啓一さんの本を参考に作っています)。 |

自己とは

今回は「自己」を中心に見ていきます。

インドでは「自己」についてどのように考えていたのか。

そして哲学と瞑想という実践との関連とはどのようなものだったのでしょうか

仏教との関連で永井均さんの〈私〉の哲学を何回か取り上げました。

そこでは〈私〉という一見わかりにくそうな議論が続いていますが、インド哲学の視点から見ると、同じとはいかないまでも参考になる議論があります。

特に「自己」についての話は、仏教を含めたインドの思想一般を見る際にとても重要です。

今回は詳細については記述しませんが、ざっくりと見ていきたいと思います。

自己と自我の違い

インドでは紀元前にはすでに、自己についての考察をはじめていました。

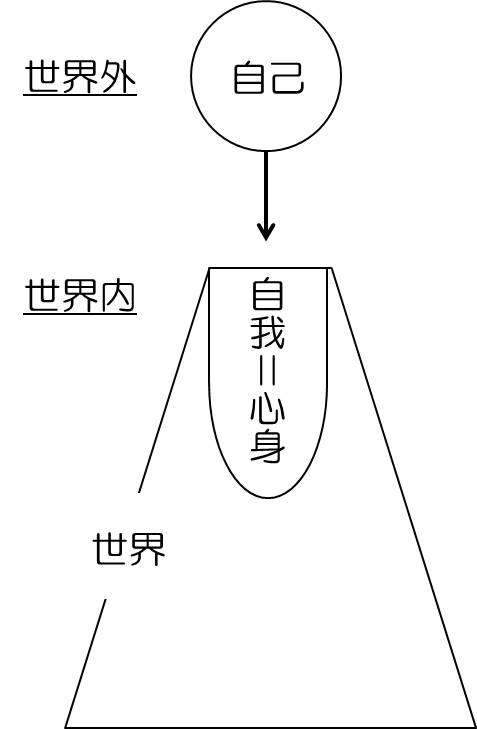

そのなかで、重要なことは自己(self)と心身をまとめている自我(ego)の明確な区別です。

この区別がついていないことが迷妄の根源であり、何よりも最初に峻別すべきであるとします。

インドでは”私”と言ったときには、二種類の”私”が立てられます。

.jpg)

表に示されているように、自己の定義は、認識主体であり、認識対象にはならないことです。

反対に、心と身体である自我は認識対象であるため、認識主体と混同してはならないとされます。

この2つを私たちは日常的に混同してつかっています。

例えば、「私は歩く」とか「私は悲しい」という場合、歩くのは「身体」であり、悲しいのは「心」です。

しかし、「私の身体」とか「私の心」という場合の〈私〉は心身とは別のものとして扱っています。

この違いを私たちは日常生活であまり意識せずに使っています。

認識できるかどうか、ということで考えてみると、

前者の場合、歩いているときの身体の動きや悲しい時の心の動きを認識することはできるでしょう(粗雑な感覚か微細な感覚の差異はあれど)。

反対に後者の場合の「心身と異なる〈私〉」は、前者の「心身としての私」を認識する主体ですから、絶対に認識することはできません。

認識できる、と言うとその瞬間に認識対象になるため、「それを認識した認識」、「認識した認識の認識」と無限遡行にはまり込みます。

ここから認識主体は認識対象でないが故に、認識できないという帰結になります。

ですから、認識対象にならない主体を、議論のテーブルの上に”そのまま”乗せることは原理的に不可能です(まず客観的に実在するという形式にのらない)ので、証明することができません。

ここから、自己は世界という認識できるものの関連外にあるとして、世界の中にある自我(=心身)とは区別されるべきだとされます。

この自己論をインドで最初に打ち立てたのはヤージュニャヴァルキヤ(紀元前750~前700年頃)という人物です。

自己は世界の外にあるものというインド自己論の基礎を作りました。

そこから、インド哲学はこの自己論を発展させた哲学、二元論(サーンキヤ哲学が代表)やら一元論(アドヴァイタ・ヴェーダーンタが代表)やらを生み出していきました。

ちなみに、永井均さんの、「世界にたくさんある私たちの中で、どうしてこの私だけが私なのか」という問題意識は、

インド哲学的に見ると「世界にたくさんある自我の中で、どうしてこの自我だけにしか自己は関与できないのか」ということになります。

自己論と瞑想実践の関係

自己と自我の違いが説かれるようになると、この峻別の徹底こそが悟りをもたらすものであるとする修行論が展開してきました。

彼らが目標としていたのは、何にも依存しない”絶対的幸福”を自らで実現することであり、何かに依存した”相対的幸福”というものは眼中にありませんでした。(初期の仏教にもこの傾向が色濃く残されています。)

哲学の結論から、自己が世界に依存することなく「ただ一人存在している(独存)」ことが絶対的幸福であり、悟りであるとされました。

(世界と全く関係なく自己が存在するとなれば、あらゆる条件付けから外れるので、どんな苦しみからも解放されると考えた。)

インドでは哲学は宗教と不可分ですので、哲学で導き出せることは自分の人生の目標になります。

いくら哲学で自己と自我が異なることがわかっても、現実において同一視しては意味がありません。

ですから、彼らは我が身をかけて、自己と自我を切り離す実践(正確に言えば最初から関係していなかったことに気づくこと)を行うようになったのです。

苦行や瞑想といったインド独特の実践形態はこの哲学に支えられているのです。

例えば、仏教とインド哲学は違うと言われますが、五蘊非我(無我)の教えは伝統的なインドの教えと合致していると解釈することが可能です。

お釈迦さんが、五蘊(色・受・想・行・識)という自我(=心身)に属する世界内のことを指して、私(自己)ではないと否定形で言い続けたのは、理にかなっているということになります。

(そして、世界外のことに関しては沈黙を保ったというのが初期の仏教の特色です。)

実践者にとって哲学の立ち位置

現代で真理探求は格好の批判の的になりますが、インドでは西洋にはない伝統として瞑想という身体実践があります。

言葉による論理を最重要視した西洋は広範囲の人々に対して通じる理屈を編み出してきました。

反対に、インドでは論理学があるものの、内容は西洋のそれとは趣を異にしています。

(ギリシャは演繹的でインドは帰納的であると指摘している人もいます。インド人の論理学―問答法から帰納法へ)

もともと、瞑想の中での神秘体験を書き記したもの(ヴェーダ聖典)をベースに哲学を作り上げてきたので、結論ありきの哲学です。

例えば「梵我一如」なんかはシャーンディリヤという人が、聖典のなかで少し言ったことを後世になってあれこれ理屈をつけだしたのが最初です。

だからインドでは聖者が「深い瞑想状態」に入って確認したことも結論として認めます。(自己は対象にならない、と言っておきながら、「熟達したヨーガ行者は自己をみることができる」と言い出したりする)

これは彼らが知的に西洋より劣っていたということではなくて、目の前の敵を倒すためには手段を選ばないという決意の裏返しでもあります。

夜道に山賊が現れたら、「人間としての矜持を守って論理時な対話に望む」なんて行動をとるやつはいないでしょう。

何が何でもやられまいとして、周りにある木の棒や石ころなどを使ってでも、相手を倒しにかかるに違いありません。

実践者にとって、哲学(論理)は、山に落ちている石ころと大差ありません。

それは瞑想も同じです。

山賊を打ち負かすための、手段の1つでしかありません。

問題はそれが相手に効果的にダメージを与えられるかどうかであり、歴史上有効だったものは使い、効果がないと言われたものは使いません。

ですから、仏教を例に挙げても一見仏教と全く関係ないような哲学・実践体系が次々に生み出されていきます。

使えるものは何でも使う。

これがインドでの哲学の立ち位置といえるでしょう。

逆にその彼らの必死さが理解できないと肝心なところを捉え損なります。

そのためには自らが何を求めて哲学に触れるかが重要になります。

私個人は仏教徒ですが、坐禅や日常生活などの仏教実践をする上でインド哲学は非常に役に立ちました。

実践者が抱く疑問に対して、1人の指導者や1つの組織がすべてを答えられるはずはなく、自分の疑問の解消が全く別の分野に落ちていることもあるのです。

行き詰まったときは食わず嫌いではなく、たまには他所の分野にも顔を出してみるといいかもしれません。

↓次回、ざっくりインド哲学②:地図としての哲学↓

↓瞑想と哲学についてはこちら↓

「仏教のアレ」運営してるお坊さんです。禅とか修行ってそろそろアレじゃない?って思ってます。

「仏教のアレ」運営してるお坊さんです。禅とか修行ってそろそろアレじゃない?って思ってます。

インド人の考えたこと―インド哲学思想史講義 (宮元 啓一)

インド最古の二大哲人―ウッダーラカ・アールニとヤージュニャヴァルキヤの哲学(宮元 啓一)