|

以前、インド哲学における自己論の基礎について記事を書きました。 自己は世界の関連外であること、そしてそれは自我と峻別されるべきものでした。 今回はその自己論を踏まえて展開されたインドを代表する二元論と一元論の学派を紹介します。 そしてインドにおける、地図としての哲学について言及します。 *本当にざっくりとしたものです。哲学の深い内容を知りたい方は、きちんとした本を読めば事足りるので、ぜひ読んでみてください(参考本としてページの下においておきます。) |

インド哲学が抱えた難問

ヤージュニャヴァルキヤに端を発するインド正統派自己論。

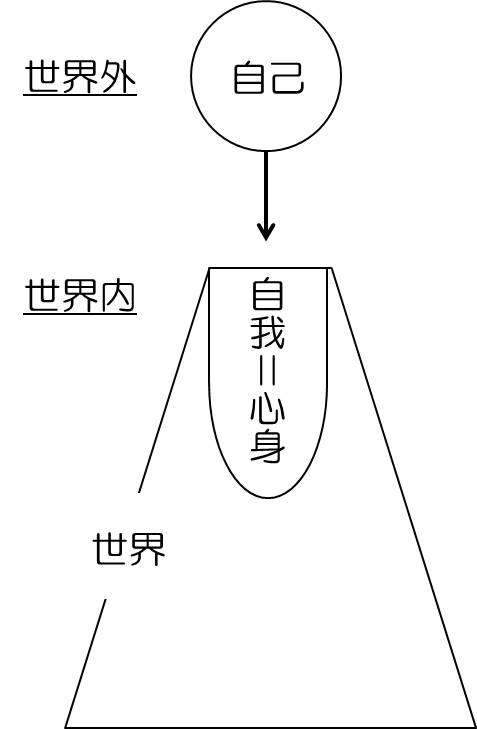

簡単示すと右図にあるように、世界との関連外にある「自己(self)」と、世界の関連内にある「自我(ego)」の峻別が必要になります。

最初期は自己は認識主体であり、認識対象にはなりえない、というシンプルなものでしたが、時代が経るにつれて学派が入り乱れて様々な説を提出しました。

前回書いたように、インド哲学はヴェーダ聖典が絶対的に正しい、という前提を元に構築されたものです。

聖典が首尾一貫していればよいのですが、中身を見てみれば矛盾のオンパレードでした。

哲学者たちはそれになんとか整合性をつけようとがんばって、様々な哲学を打ち出します。

その際に、特に問題になったものが、流出論と自己論でした。

流出論

インドで最初に哲学を打ち出したのは、ウッダーラカ・アールニ(ヤージュニャヴァルキヤの師匠)です。

彼はインド最古の哲学者と呼ばれ、彼の哲学は流出論的一元論の「有の哲学」と呼ばれます。

簡単に言うと、世界すべてのものは1つの真実在である「有」から流出したとされるという哲学です。

彼の言葉である「汝はそれ(有)である(Tat Tvam Asi)」はインド思想に大きな影響を及ぼしました。

そして彼の哲学はヒンドゥー教へと受け継がれ、ヴェーダーンタ学派では、「最高ブラフマン(梵)=最高自己(我)=最高神」とする典型的な梵我一如の流出論的一元論として、理論を構築していきました。

しかし、これには大きな問題がつきまといました。

それは、世界は「善/悪」「浄/不浄」など相容れないものが、どうして一元である「有」から生じるのか、という問題です。

つまり、一元から二元、多元が生じるのは矛盾しているということです。

そして、いつ・どうして流出が始まったのかが不明でした。

自己論

そしてウッダーラカ・アールニの後、ヤージュニャヴァルキヤが世界に関与しない自己ということを打ち出します。

「有の哲学」では、世界を生み出す真実在は世界に遍満している世界内存在でした。

しかし、ヤージュニャヴァルキヤはこれまで見たように、真実在(自己)は世界の外に存在するとしたのです。

真実在が世界内と世界外に両方あるこの状況。

哲学者たちはこの整合性をとるの苦心しました。

二元論:サーンキヤ哲学

そこで名乗りを挙げたのがサーンキヤ学派が打ち出した哲学です。

彼らは、「一元論で考えるからダメなのであって、二元論で考えちゃえば話は早い」としました。

*実際には流出した世界の内容が事細かに示されているのですが、ここでは省略します。

この哲学は、自己と根本原質の二元論をとります。

この哲学の二元論は西洋の心身二元論ではなく、「精神原理(自己)/物質原理(心-物)」の二元論です。

心は物質原理の方に含まれます。

例えて言うなら、脳という物質が思考や感情、判断など心の作用を司るというようなものです。

サーンキヤ学派は、世界の外にいる自己が、世界の原因である根本原質と結びつくことによって、世界の流出が起きるとしました。

その時、世界は3種類の性質原理によって成り立っていて、それらの混合比率で、多様な世界を表すとしました。

つまり、サーンキヤ哲学は一元論を捨てることによって、流出論と自己論を両立したのです。

一元論:アドヴァイタ・ヴェーダーンタ(不二一元論)

もともと、流出論的一元論はインドの最も歴史のある正統派のヴェーダーンタ学派が提唱していました。

しかし、当時インド哲学界では、二元論のサーンキヤ学派や、自己も世界も存在しないとする仏教哲学が最盛期を迎えていました。

インドの歴史でヴェーダ聖典の正当性を謳ってきたヴェーダーンタ学派は、これまでは権威のはずであった聖典が、逆に自らの哲学を縛る重荷になっていました。

そんな中、彗星の如く現れたのがインド最高の哲学者と評されるシャンカラでした。

彼の哲学は「不二一元論」と呼ばれて、再び一元論を復活させたのです。(現代においても最も勢力を持っている学派です)

不二一元論はアドヴァイタ(非二元)とも言われます。

「不二」とは、二つ目のものがないという意味です。

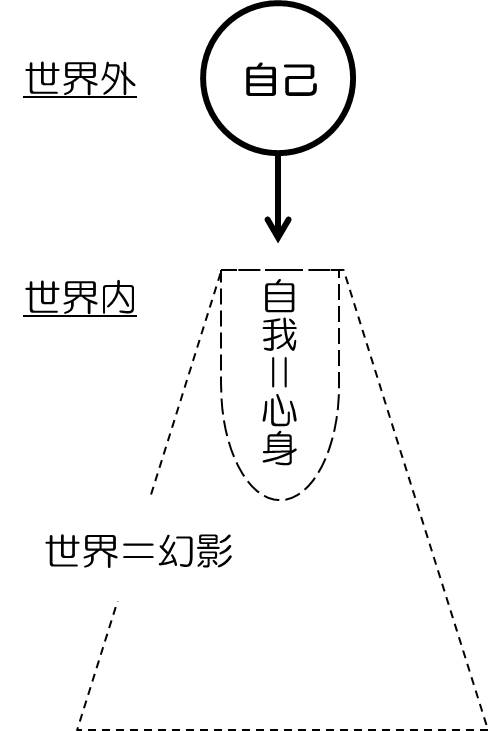

シャンカラによれば、世界内の現象世界は幻影(マーヤー)であり、本当の意味では「自己=ブラフマン(梵)」一つのものしか存在しない、といいます。

図のように、世界を幻影とすることで、これまでの流出論的世界観を「無明」の産物と一刀両断し、徹底的な自己=ブラフマン一元論をとりました。

彼の教説の骨子は、仏教とサーンキヤ学派から借用してきた理論が多く見られます。

仏教からは真俗二諦論や、現象世界を否定する論理などを、

サーンキヤ学派からは、世界外の自己と現象世界における自我を峻別する理論を用いました。

仏教とサーンキヤ学派の理論を上手く縫い合わせることによって、シャンカラは「世界幻影論=不二一元論」を完成させました。

つまり、これまでのヴェーダーンタ学派がいう流出論的一元論の、「世界流出論」を幻影とすることによって、自己は世界外にあるという伝統的な一元論をまもったのです。

これにより、聖典の中で矛盾があった記述もシャンカラが見事に捌き、初めて聖典の一貫した解説がなされるようになりました。

シャンカラの哲学はあまりにも仏教と類似していたので、仲間からは「仮面の仏教徒」と揶揄されることがあったそうです。

彼は仏教が否定したヒンドゥー教の「自己=アートマン(ブラフマン)」を、仏教の論理を用いながら肯定するという、一発逆転の離れ業をやってのけたのです。

哲学としての地図

ここまでインド哲学の流れを簡単に見ましたが、頑張って作った哲学もこの後はまた反対勢力が登場し、議論に議論を重ねることになります。

(そこには仏教徒の姿もあり「形而上学的な議論の前に、自らの毒矢(苦)を抜きなさい」と教えを説いたお釈迦さんも驚くと思われます)

上記でみた議論の根底には、インド人の「ヴェーダ聖典は絶対に正しい」というある種のこだわりがあります。

その文脈から離れてみれば、流出と自己の矛盾とか、二元論だろうが一元論だろうが、どうでもいいように見えるかもしれません。

前回指摘したとおり、実践者からすれば哲学は手段であって真理そのものではありません。

よく言われる比喩ですが、言葉を用いた哲学は地図のようなものです。

地図投影法に例えると、地表面を紙の地図に表現した際には、必ず距離、面積、角度、方位に歪みが生じます。(モルワイデ図法やメルカトル図法などありましたよね)

つまり三次元のものを二次元で表現しようとすると無理が生じるわけです。

哲学もこれと同じで、もともと言葉で表現できないものを言葉で表現しようとすると、歪みができます。

「自己は世界関与していない存在」と紙にいくら書いたって、それは本当の意味では伝わりません。

しかし、「完璧な地図が存在しないこと=地図は必要ない」と考える人はいないでしょう。

それは哲学も同じで「完璧な哲学が存在しないこと=哲学は必要ない」ということは言えません。

旅に出るときには地図と共に出かけるように、実践という旅には哲学という地図が必要です。

インド哲学において大事なことは、その哲学が常に正しいか・間違っているかではなく、目的に応じて哲学を使い分けることです。

ですから一元論が正しくて二元論が間違っているのではないですし、世界が流出したということが間違っていて、世界を幻影のように見るのが正しいというわけではありません。(それらの逆もしかり)

宗教的実践と哲学が密接に結びついたインドでは、哲学は自らの実践と直結しています。

仏教も含めたインドの哲学は、やはりそこに書かれている実践をしてこそ本当の面白さがわかるというものです。

地図が道を示していても、歩かなければ実際の風景を見ることはできません。

ですので実践の前の下見として「自分に合いそうな地図」を探すことをおすすめします。

もしかしたらその地図には「お前の考えている目的地はない。今すぐこの地図を捨てなさい」と書いてあることがあるかもしれませんが。(仏教の禅とか)

「仏教のアレ」運営してるお坊さんです。禅とか修行ってそろそろアレじゃない?って思ってます。

「仏教のアレ」運営してるお坊さんです。禅とか修行ってそろそろアレじゃない?って思ってます。

インド人の考えたこと―インド哲学思想史講義 (宮元 啓一)

ヨーガとサーンキヤの思想―インド六派哲学 (中村元)

インドの「一元論哲学」を読む―シャンカラ『ウパデーシャサーハスリー』散文篇 (宮元 啓一)